In der Energiewende spielt die effiziente Nutzung von Großwärmepumpen eine zentrale Rolle. Die Wahl der Wärmequelle ist dabei ein entscheidender Faktor, der maßgeblich die Effizienz, die Wirtschaftlichkeit und die Umweltfreundlichkeit solcher Systeme bestimmt. Großwärmepumpen, die sowohl in der Industrie als auch in kommunalen Wärmenetzen eingesetzt werden, profitieren von unterschiedlichen Wärmequellen, wie Geothermie, Abwärme, Luft und Wasser. Besonders interessant ist die Nutzung von Flüssen als Wärmequelle.

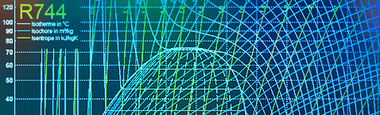

Flüsse bieten aufgrund ihrer relativ konstanten Temperaturen über das Jahr hinweg eine attraktive Wärmequelle für Großwärmepumpen. Die Verfügbarkeit und das regenerative Potenzial von Flusswasser stellen wesentliche Vorteile dar, da sie die saisonale Abhängigkeit, wie sie beispielsweise bei Luftwärmepumpen existiert, minimieren. Dies führt zu einer stabilen Betriebsweise der Wärmepumpe und erhöht deren Jahresarbeitszahl.

Ein zentraler Vorteil von Flusswärmepumpen ist die Möglichkeit, große Wärmemengen aus einem relativ schmalen Temperaturband zu entziehen. Solange die Flüsse nicht vollständig zufrieren und damit immer Temperaturen oberhalb von 0 °C bestehen, bleibt die Wärmepumpe auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen leistungsfähig. Darüber hinaus können Flusswärmepumpen direkt an bestehende Infrastruktur in Flussnähe angeschlossen werden, was die Implementierungskosten senken kann.

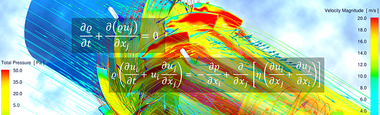

Um eine möglichst lange Nutzung der Flusswärmepumpe in der Winterzeit zu ermöglichen, werden mittlerweile Systeme ausgelegt, die die Temperatur des Flusswassers um 0,5 Kelvin fühlbar abkühlen. Um die gewünschten thermischen Leistungen zu erreichen, müssen dann allerdings sehr große Mengen an Flusswasser entnommen werden. Mit der Folge, dass der elektrische Aufwand für die Pumpen groß wird. Die entnommene Wassermenge hat wiederum Einfluss auf die wasserrechtliche Genehmigungsfähigkeit, da nur ein bestimmter Teil entnommen werden darf.

Doch das eigentliche Problem sind aus meiner Sicht die zusätzlichen thermischen Widerstände, die durch Verschmutzung entstehen können. Verschmutzungen, auch als Fouling bezeichnet, können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie Schwebstoffe, Sedimente, Algen oder biologische Ablagerungen im Flusswasser. Diese Ablagerungen setzen sich an den Oberflächen der Wärmeübertrager fest und beeinträchtigen deren Leistung. Bei einem Absenken der Verdampfungstemperaturen besteht die Gefahr der Vereisung und durch größere Temperaturdifferenzen verschlechtert sich die Leistungszahl.

Um den Risiken durch Verschmutzung vorzubeugen, müssen die Wärmeübertrager regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Diese Wartungsarbeiten sind mit zusätzlichen Kosten und einem erhöhten Aufwand verbunden, der die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage beeinträchtigen kann.

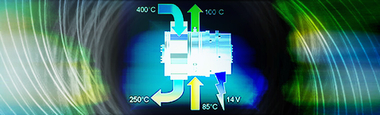

Ist es daher nicht besser, auf andere Verfahren wie z.B. die Nutzung der Gefrierwärme zu gehen? Die Gefrierwärme, also die latente Wärme, die beim Übergang von flüssigem Wasser zu Eis freigesetzt wird, ist erheblich größer als die Wärme, die durch die Abkühlung von Wasser (sensible Wärme) um ein Grad Celsius freigesetzt wird. Beim Gefrieren von Wasser bei 0 °C wird eine beträchtliche Energiemenge von etwa 334 kJ pro Kilogramm Wasser freigesetzt.

Die Nutzung der Gefrierwärme hat den Vorteil, dass sie bei einer konstanten Temperatur von 0 °C abläuft. Während der gesamten Phase, in der das Wasser zu Eis gefriert, bleibt die Temperatur konstant. Dies sorgt dafür, dass die Wärmepumpe bei einer stabilen und vorhersehbaren Temperatur arbeiten kann.

Wärmepumpenanlagen, die die Gefrierwärme nutzen, sind heute noch die Ausnahme. Aus meiner Sicht lohnt es sich jedoch, dieser Technik mehr Beachtung zu schenken.

Erhalten Sie mehr Information auf dem KI-Portal.

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke

Herausgeber